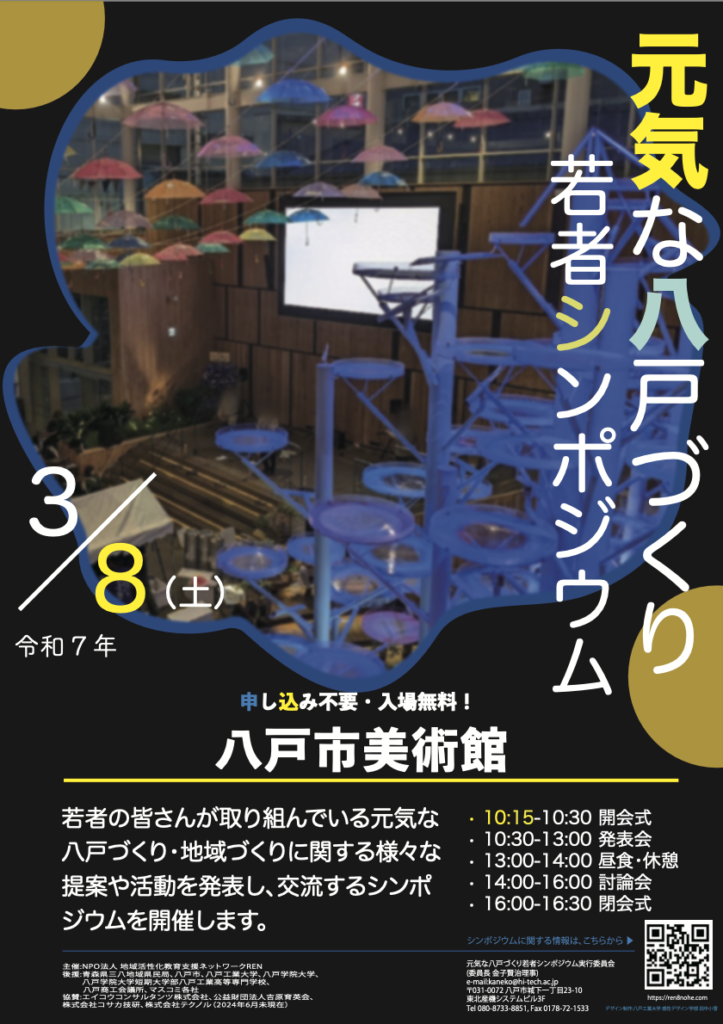

令和7年3月8日(土)、八戸市美術館で「元気な八戸づくり若者シンポジウム」が開催されます。プログラムができましたので、必要な方は下記からダウンロードしてください。

https://ren8nohe.com/wp-content/uploads/2024/12/会場配布資料20241220.pdf/

シンポジウムでは、発表会、講演会、そして討論会が行われます。発表会には13件のエントリーがあり、生徒・学生の発表が行われます。講演会では、八戸市教育長の齋藤信哉さんによる「地域と連携するSTEAM教育」と題する講演が行われます。そして、討論会では、「(仮)子どもたちと地元企業をつなぐために!!」をテーマとする基調講演とパネルディスカッションが行われます。

皆さんの来場をお待ちしています。入場は無料です。

表題シンポジウムの追加受付を12月10日(火)まで延期します。締め切り日の11月30日までに応募されたエントリーは発表することを確定し、追加受付はエントリー総数が20件までの先着順で発表できます。エントリーが遅れている方がおられましたら応募してください。

令和6年度「元気な八戸づくり若者シンポジウム」をご支援いただくためのクラウド・ファウンディングを始めます。下記からクラウド・ファウンディングの内容が下記にて公開されましたので、確認いただけます。

https://camp-fire.jp/projects/797110/view

支援の募集は、11月1日から12月25日までです。

「元気な八戸づくり若者シンポジウム」の運営にご支援いただければ幸いです。

なお、同シンポジウムへの発表のための募集要項は、下記にて掲載中です。

令和6年度 元気な八戸づくり若者シンポジウム募集要項 – REN 特定非営利活動法人 地域活性化教育支援ネットワーク (ren8nohe.com)

みなさんのご理解とご協力をお願いします。

7月23日(火)、八戸工業大学にて、「元気な八戸づくり若者シンポジウム」のためのポスターコンテスト表彰式が行われました。ポスターは、シンポジウムへの発表のエントリーを募集するポスターと、シンポジウムへの開催告知のポスターの2種類です。今回は、八戸工業大学感性デザイン学部の学生24名が参加し、審査の結果、下記の4人の作品が優秀賞に選ばれ、表彰状と副賞をお渡ししました。実際のポスターは、学校の掲示板などに掲示されています。受賞されたみなさん、おめでとうございます。参加されたみなさん、ありがとうございました。ご協力いただいた先生方、ありがとうございました。

ポスターコンテストに関わったみなさん、ありがとうございました。

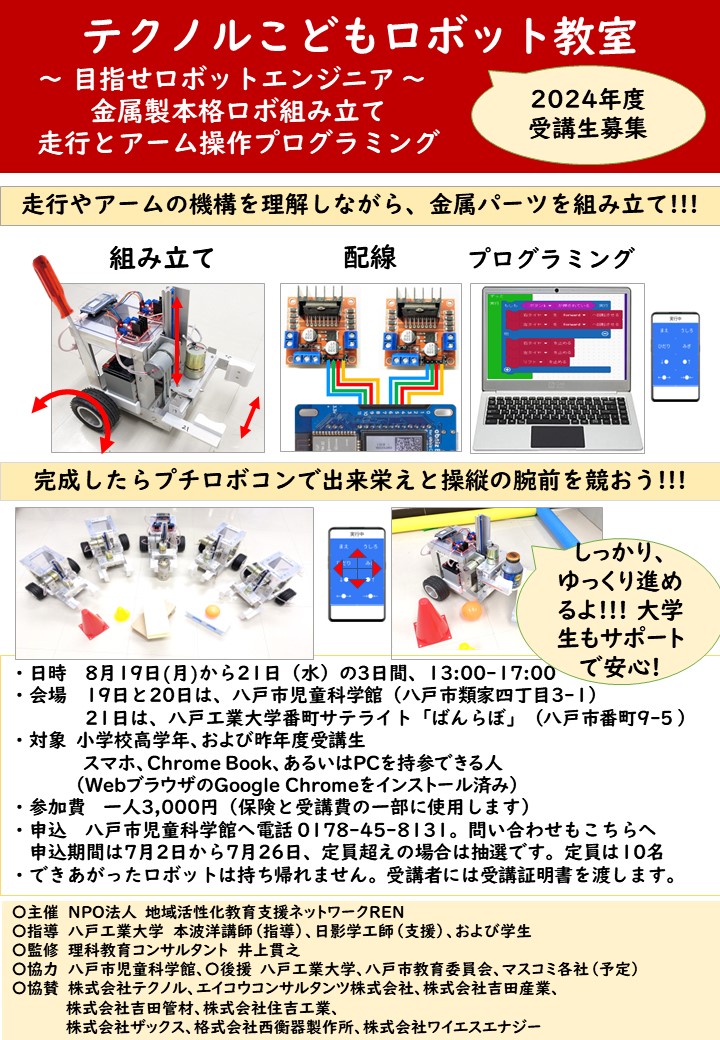

・日時 2024年8月19日(月)から21日(水)の3日間、13:00-17:00

・会場 19日と20日は、八戸市児童科学館(八戸市類家四丁目3-1)

21日は、八戸工業大学番町サテライト「ばんらぼ」(八戸市番町9-5 )

・対象 小学校高学年、および昨年度受講生

スマホ、Chrome Book、あるいはPCを持参できる人

(WebブラウザのGoogle Chromeをインストール済み)

・参加費 一人3,000円(保険と受講費の一部に使用します)

・申込 八戸市児童科学館へ電話 0178-45-8131。問い合わせもこちらへ

申込期間は7月2日から7月26日、定員超えの場合は抽選です。定員は10名

・できあがったロボットは持ち帰れません。受講者には受講証明書を渡します。

〇主催 NPO法人 地域活性化教育支援ネットワークREN

〇指導 八戸工業大学 本波洋講師(指導)、日影学工師(支援)、および学生

〇監修 理科教育コンサルタント 井上貫之

〇協力 八戸市児童科学館、〇後援 八戸工業大学、八戸市教育委員会、マスコミ各社(予定)

〇協賛 株式会社テクノル、エイコウコンサルタンツ株式会社、株式会社吉田産業、株式会社吉田管材、株式会社住吉工業、株式会社ザックス、格式会社西衡器製作所、株式会社ワイエスエナジー

(2024.6現在)

2月23日、八戸市美術館で開催された”元気な八戸づくり若者シンポジウム”、八戸市長をはじめ約70名の学生や市民のみなさんが、午前の発表会と、午後の討論会に参加されました。このシンポジウムは、NPO法人地域活性化教育支援ネットワークRENが主催し、若者が地域のことを知るきっかけづくりと、地域づくりや地域活性化に興味のある多くの世代間の交流促進を目的として開催されています。令和3年度に始まったシンポジウムですが、コロナ禍のために対面の集会方式で開催されたのは初めてでした。

【発表会】午前に開催された発表会では、高校から5件、高専から3件、大学から9件、あわせて17件の発表が行われました。それぞれ口頭による3分の概要説明を聞き、ポスターセッションで意見交換しました。テーマは、地域の魅力、地域行政、若者の意見、空き家の有効利用、娯楽文化施設、情報発信、にぎわいづくり、まちづくり、観光、環境など、多様な地域活性化に向けた提案でした。ポスターセッションでは多くの質疑が行われ、同時に発表者相互による異なる学校との交流も見られました。なお、概要説明の動画とポスター画像は、事前に提出し、RENホームページを通して事前および事後に公開されています。ポスターの一部は、八戸工業大学サテライト“ばんらぼ”で掲示される予定です。

【討論会】午後には、「なぜ、地域を学ぶか」をテーマに討論会が行われました。八戸市産学官連携推進会議(市長、商工会議所、高等教育機関)では、若者地域定着に向けた活動の一環として「八戸地域学」を昨年度から開講しています。また、市内の小学校から高校までの各教育機関では、これまでも地域に関わる教育の充実が図られています。このため、八戸地域では、小学校から大学生までに「地域を学ぶ」教育が提供されています。討論会は、この背景を受け、「地域を学ぶ」教育の意義、成果や課題を共有し、相互の連携を考え、地域の人材育成を討論することを目的として開催されました。はじめに、基調講演として、八戸市産学官連携推進会議での開講までの経緯、各教育機関の地域教育の実施例に関する講演が行われた。その後、水野眞佐夫八戸学院大学学長、坂本禎智八戸工業大学学長、谷地村克之青森県立八戸高校校長、および齋藤信哉八戸市教育長の4人のパネリストによるパネルディスカッションが行われました。齋藤氏からコミュニティ・スクール、谷地村氏から高校の教育活動がそれぞれ紹介されたのち、地域の学びについて討議しました。地域への関心や、地域への誇りを持つことの大切さ、地域への定着、教材の共有など地域教育に関する連携などの意見がありました。

【おわりに】閉会式では、優れた発表をしてくれた学生たちへ各賞の授与が行われました。生徒・学生の皆さんには、地域づくりのための様々な新しい提案をしていただき、ありがとうございました。優れた提案についてはRENが関係機関と協議し、実施に向けて努力させていただきます。

本シンポジウムで登壇いただいたみなさん、会場やネットで聴講いただいたみなさん、協賛機関や後援機関としてご支援いただいたみなさん、ネットでZoomハイブリッド配信を提供いただいた(株)テクノルさん、ありがとうございました。みなさん、来年もよろしくお願いします。

皆様に、深く感謝申し上げます。 (理事長 長谷川明)

NPO法人地域活性化教育支援ネットワークREN

理事長 長谷川 明

皆様、新年、あけましておめでとうございます。

日頃、RENの活動へご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。

本年も、皆さんのご協力をいただきながら、地域活性化のための教育支援活動を推進して参りますので、なにとぞよろしくお願い申しあげます。

2024年の元日に、能登半島で大地震が発生し周辺に大被害が及んでいます。一夜を明け、津波注意報が解除され、被害の実態が少しずつ伝えられています。多くの人命が失われたこと、建物の倒壊、市内中心部の大規模火災、崖くずれや地滑りなどによる道路交通遮断、水道や電力などのライフラインの損傷が発生していることなどをマスコミが伝えています。このような被害によって、救援物資輸送や人材派遣が困難であるとの課題も伝えられています。亡くなられた方々へお悔やみを申しあげるとともに、被災された方々へお見舞い申しあげます。

2011年の東日本大震災をはじめ、多くの自然災害を受けている私たちの地域にとって、この被災は人ごとではありません。被害を少なくするためには、地域への関心や、地域へのプライドを伝えたい地域教育が必要で、なかでも防災教育が重要であることを強く感じています。特に、自然災害は、地域の地形、地質、地盤、気候などと深い関わりがあり、減災には、自分がいる場所の特徴を理解し備える努力が欠かせません。地域の特徴を伝える教育が大切です。

また、自然災害と結びつく地域の特徴を調査したり、過去の災害の歴史を調べ今に役立つ情報を提供したり、あるいはコンピューターに地域の特徴を入力し災害のシミュレーションを行うことで過去の災害を分析したり被害予測を計算することが必要です。そして、これらの調査や研究を行う人材育成も防災には欠かせない活動です。市内の高等教育機関、例えば八戸工業大学では、これらの研究活動や人材育成活動が精力的に行われています。RENがコーディネートさせていただいている”中学生による地域企業と大学見学会”では、地域の大学が行っている研究活動も紹介されています。少しでも多くの市民に、地域の研究活動や人材育成活動をお伝えすることが地域活性化につながると考えているからです。地域にとって大切な活動が行われていながら、これらの活動が多くの市民に伝えられる機会は多くありません。地域のくらしや産業を支える地域教育の実情を市民に伝える支援していく必要があると考えています。

今年も、RENでは、中学生による地域企業と大学見学会、元気な八戸づくりシンポジウム、こどもロボット教室、三社大祭に関連する教育支援活動などを継続して進めて参ります。子供から大人まで、地域を学ぶ、地域に関心を持つ、地域を考える、地域にプライドをもつ、それぞれの機会の提供を広げて参ります。これらの活動は、多くの皆さんのご理解とご協力によって運営されています。今年もよろしくお願いします。

おわりに、皆様にとって、いい新年であることを願うとともに、本年もRENの活動によって少しでも地域が活性化されることを願って、新年のご挨拶と致します。

11月30日締め切りとしていた「元気な八戸づくり若者シンポジウム」のエントリー締め切りを、12月10日に変更します。ただし、「先着20件のみ」は変更しません。12月1日現在のエントリー数は13件です。多数の応募をお待ちしています。

このたび、本NPO地域活性化教育支援ネットワーク(REN)の事務所を下記の通り移転いたしましたので、お知らせいたします。これまでお世話になった株式会社菅原ディーゼルのみなさん、ありがとうございました。新しい事務所は、本八戸駅近くのビルです。東北産機システムの皆さん、お世話になります。よろしくお願いします。

新事務所の住所は、 〒031-0072 八戸市城下一丁目23番10号 東北産機システムビル3階

電話とFAXは、TEL: 080-8733-8851(これまでと変わりません)、FAX: 0178-72-1533

しばらくは、郵便物やFAXは転送されますが、不安な方はメールでお問い合わせください。

E-Mail: info@ren8nohe.com