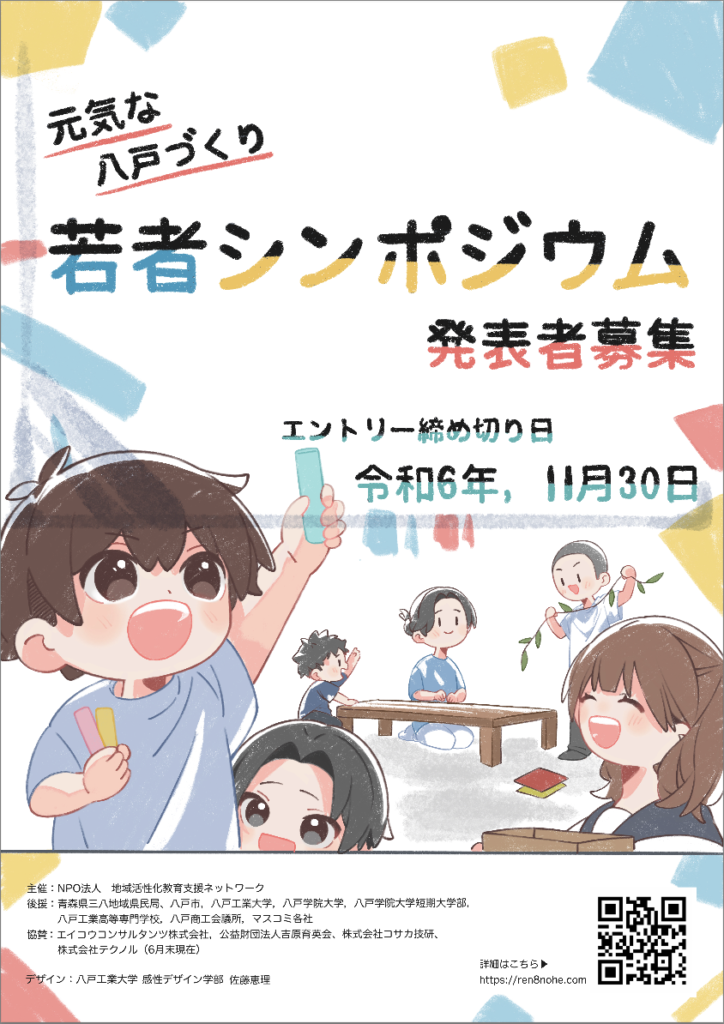

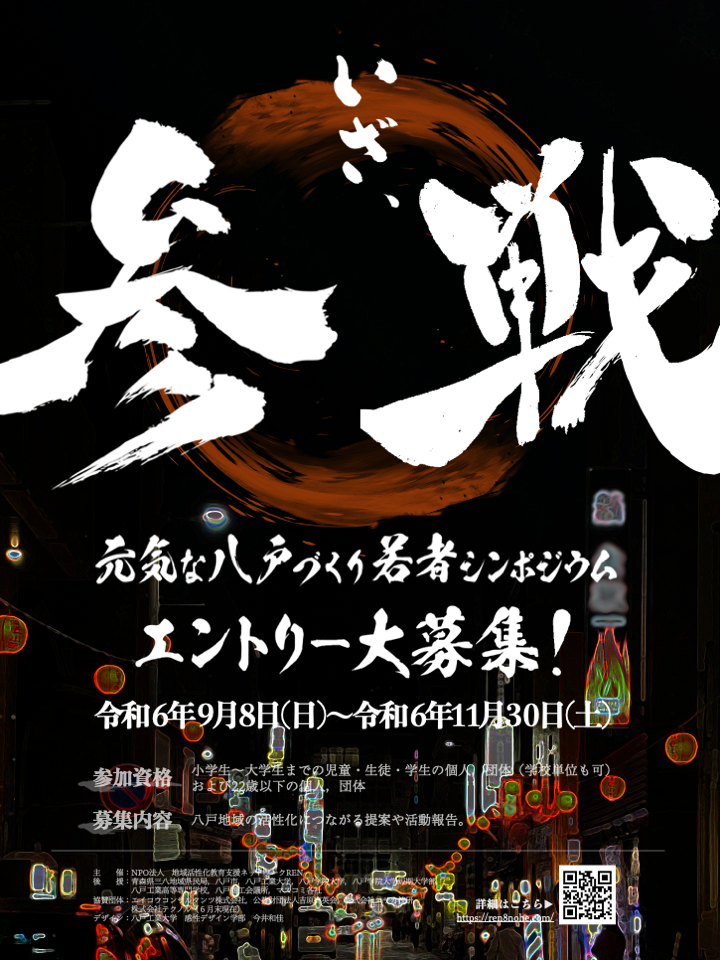

7月23日(火)、八戸工業大学にて、「元気な八戸づくり若者シンポジウム」のためのポスターコンテスト表彰式が行われました。ポスターは、シンポジウムへの発表のエントリーを募集するポスターと、シンポジウムへの開催告知のポスターの2種類です。今回は、八戸工業大学感性デザイン学部の学生24名が参加し、審査の結果、下記の4人の作品が優秀賞に選ばれ、表彰状と副賞をお渡ししました。実際のポスターは、学校の掲示板などに掲示されています。受賞されたみなさん、おめでとうございます。参加されたみなさん、ありがとうございました。ご協力いただいた先生方、ありがとうございました。

ポスターコンテストに関わったみなさん、ありがとうございました。

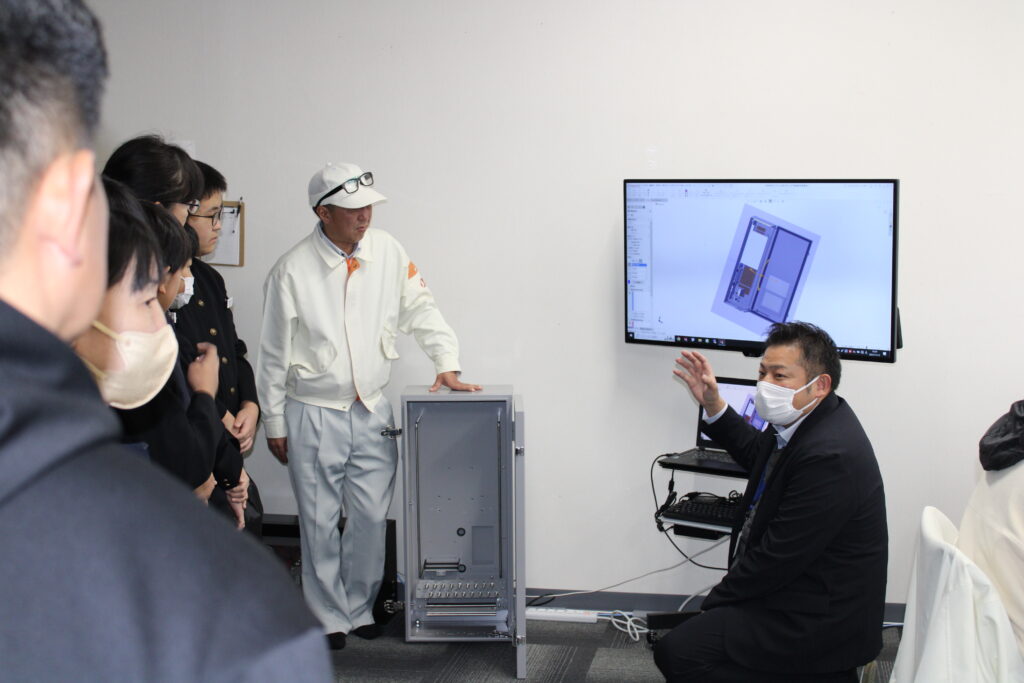

八戸市立湊中学校3年生を対象にした、当法人コーディネートによる「中学生による企業と大学見学会」が、7月19日に実施されました。

当法人コーディネートによる「中学生による企業と大学見学会」は令和3(2021)年から実施しており、今年で4年目。今年度は八戸市内11校と階上町内2校、合計13校の企業・大学の見学をコーディネートする予定となっています。

当日は3年生の生徒88名が、最初に水産会館にて八戸市の漁業の歴史から現在の状況について学習をした後に2チームに分かれて移動し、旭光通信システム株式会社八戸事業所と北日本造船株式会社豊洲工場を見学。

その後、八戸工業大学に移動して学食で昼食を摂ったあと、3組に分かれてそれぞれが2科目の模擬講義を受講しました。

当法人コーディネートによる「中学生による企業と大学見学会」が、6月25日に八戸市立江陽中学校2年生の生徒を対象に、そして7月1日には階上町立階上中学校2年生の生徒を対象に実施されました。

当法人コーディネートによる「中学生による企業と大学見学会」は令和3(2021)年から実施しており、今年で4年目。今年度は八戸市内11校と階上町内2/校、合計13校の企業・大学の見学をコーディネートする予定となっています。

<八戸市立江陽中学校:6月25日実施>

当日は2年生の生徒36名が、最初に水産会館にて八戸市の漁業の歴史から現在の状況について学習をした後、旭光通信システム株式会社八戸事業所を見学。その後、八戸工業大学に移動して学食で昼食を摂ったあと、2班に分かれ模擬講義を受講しました。

<階上町立階上中学校:7月1日実施>

当日は2年生の生徒68名が、三浦建設工業株式会社八戸工場にて2班に分かれて会社概要の説明を受けた後に、小グループに分かれ工場内を見学しました。

その後、八戸工業大学へ移動。学食で昼食を摂ったあと、4コースの中から希望する模擬講義を受講。最後に全員で理系大学に関する講義を受講しました。

令和6(2024)年5月17日、当法人理事会において、この春から八戸高専に着任された重 浩一郎先生の講演会を開催しました。

演題は「八戸高専での教育研究活動について」です。

重 浩一郎先生は、環境省勤務を経て岩手県職員(久慈市出向を含む)として、岩手県政の重要施策を担当してこられました。

講演では、これまでの活動やご専門の環境政策を中心に、これから八戸高専で取り組む研究内容や産学連携について紹介して頂きました。(画像は一部加工しています)

当法人コーディネートによる令和6年度最初の「中学生による企業と大学見学会」が5月9日に実施されました。

当日は鮫中学校の1、2年生の生徒83名が2班に分かれ、まず最初に舘鼻岸壁にある水産会館にて八戸市の水産業の歴史や現状についての説明を受け、次に八戸ポートアイランドにある北日本造船株式会社にて造船作業の現場を見学。その後、八戸工業大学へ移動し学食で昼食を摂ったあと、用意された6種の講義の中から各生徒が選択して受講。最後に全員で工学部生命環境科学科の鮎川恵理先生による模擬講義を受講しました。

当法人コーディネートによる「中学生による企業と大学見学会」は令和3(2021)年から実施しており、今年で4年目。今年度は八戸市内11校と階上町内2校、合計13校の企業・大学の見学をコーディネートする予定となっています。

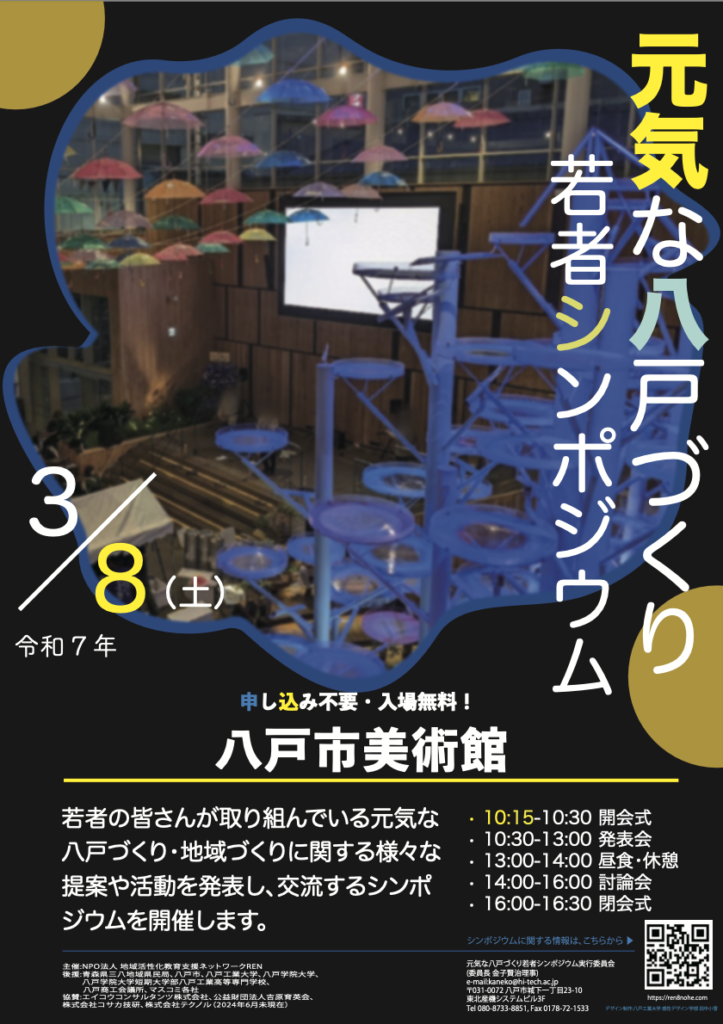

2月23日、八戸市美術館で開催された”元気な八戸づくり若者シンポジウム”、八戸市長をはじめ約70名の学生や市民のみなさんが、午前の発表会と、午後の討論会に参加されました。このシンポジウムは、NPO法人地域活性化教育支援ネットワークRENが主催し、若者が地域のことを知るきっかけづくりと、地域づくりや地域活性化に興味のある多くの世代間の交流促進を目的として開催されています。令和3年度に始まったシンポジウムですが、コロナ禍のために対面の集会方式で開催されたのは初めてでした。

【発表会】午前に開催された発表会では、高校から5件、高専から3件、大学から9件、あわせて17件の発表が行われました。それぞれ口頭による3分の概要説明を聞き、ポスターセッションで意見交換しました。テーマは、地域の魅力、地域行政、若者の意見、空き家の有効利用、娯楽文化施設、情報発信、にぎわいづくり、まちづくり、観光、環境など、多様な地域活性化に向けた提案でした。ポスターセッションでは多くの質疑が行われ、同時に発表者相互による異なる学校との交流も見られました。なお、概要説明の動画とポスター画像は、事前に提出し、RENホームページを通して事前および事後に公開されています。ポスターの一部は、八戸工業大学サテライト“ばんらぼ”で掲示される予定です。

【討論会】午後には、「なぜ、地域を学ぶか」をテーマに討論会が行われました。八戸市産学官連携推進会議(市長、商工会議所、高等教育機関)では、若者地域定着に向けた活動の一環として「八戸地域学」を昨年度から開講しています。また、市内の小学校から高校までの各教育機関では、これまでも地域に関わる教育の充実が図られています。このため、八戸地域では、小学校から大学生までに「地域を学ぶ」教育が提供されています。討論会は、この背景を受け、「地域を学ぶ」教育の意義、成果や課題を共有し、相互の連携を考え、地域の人材育成を討論することを目的として開催されました。はじめに、基調講演として、八戸市産学官連携推進会議での開講までの経緯、各教育機関の地域教育の実施例に関する講演が行われた。その後、水野眞佐夫八戸学院大学学長、坂本禎智八戸工業大学学長、谷地村克之青森県立八戸高校校長、および齋藤信哉八戸市教育長の4人のパネリストによるパネルディスカッションが行われました。齋藤氏からコミュニティ・スクール、谷地村氏から高校の教育活動がそれぞれ紹介されたのち、地域の学びについて討議しました。地域への関心や、地域への誇りを持つことの大切さ、地域への定着、教材の共有など地域教育に関する連携などの意見がありました。

【おわりに】閉会式では、優れた発表をしてくれた学生たちへ各賞の授与が行われました。生徒・学生の皆さんには、地域づくりのための様々な新しい提案をしていただき、ありがとうございました。優れた提案についてはRENが関係機関と協議し、実施に向けて努力させていただきます。

本シンポジウムで登壇いただいたみなさん、会場やネットで聴講いただいたみなさん、協賛機関や後援機関としてご支援いただいたみなさん、ネットでZoomハイブリッド配信を提供いただいた(株)テクノルさん、ありがとうございました。みなさん、来年もよろしくお願いします。

皆様に、深く感謝申し上げます。 (理事長 長谷川明)

この見学会は、中学生が地域企業や大学の存在を知り、その魅力に触れることを目的として、令和3年度から八戸市教育委員会の指導のもとで、RENがコーディネートさせていただき実施してきている行事です。令和5年度、RENが担当した見学会は、7月12日の階上中学校から、11月13日の島守中学校までの全10校(八戸市が8校、階上町が2校)、577名の中学2年生を対象に実施されました。

準備や指導に当たられた中学校の担当教員のみなさん、ご苦労様でした。RENの見学会開催趣旨やコーディネートにご理解とご協力をいただきありがとうございました。

見学を受け入れてくれた企業や大学の関係者の皆さん、業務が多忙な中、時間を調整いただき丁寧な対応と説明をいただきました。皆さんに厚く御礼申し上げます。

生徒の皆さんからは、見学後の感想文をいただいています。この中では「びっくりした」「すごい」「大きい・広い」「はじめて知った」「八戸って意外にすごい」「八戸にこんなところがあるんだ」「頑張っている」「うれしい」、そして「見れて良かった」「関心を持てた」「進路を考える」「まじめにやろう」などの見学会を評価するたくさんの声を届けてもらっています。ありがとうございました。皆さんが、この見学会を通して得た地域への関心をさまざまな分野に展開し、これからの自分自身の成長に役立つことを期待しています。

RENは、この見学会のコーディネーターとして、教育を支援する立場で、見学会の実施内容の企画、事前および事後学習の支援、中学校と見学先の調整を行うほか、見学会当日には生徒と一緒に同乗し車窓からの地域産業の紹介などを担当してきて、見学会の充実に努力してきています。引き続き、ご理解とご協力をお願いします。

NPO法人地域活性化教育支援ネットワーク(REN) 理事長 長谷川 明

八戸市立島守中学校2年生の生徒を対象にした、当法人コーディネートによる「中学生による企業と大学見学会」が11月13日に実施されました。

当日は2年生の生徒8名が旭光通信システム株式会社八戸事業所を見学。その後、八戸工業大学に移動し学食で昼食を摂ったあと、工学部生命環境科学科の星野保先生による大学と島守地域の連携事業についての模擬講義を受講し、八戸学院大学・同短期大学部に移動し施設見学をしました。

当法人コーディネートによる「中学生による企業と大学見学会」は令和3(2021)年から実施しており、今年で3年目。今年度は八戸市内8校と階上町内2校、合計10校の企業・大学の見学をコーディネートしました。

八戸市市民活動サポートセンター ふれあいセンター「わいぐ」の交流会が、11月12日に八戸ポータルミュージアム「はっち」で開催され、当法人から役員3名が参加しました。

午前の部では、八戸学院大学と八戸工業大学のスタッフによる大学と地域の連携事業や学生の地域活動について紹介があり、八戸工業大学の担当者から当法人との取り組みである「中学生の企業・大学見学会」が紹介されました。

その後、参加団体による活動紹介が行われ、当法人の長谷川明理事長から取り組みや来年(平成6(2024)年)2月開催予定のシンポジウムの紹介がありました。

会場内には各団体の紹介ブースが設けられ、当法人のリーフレットやシンポジウムのチラシを設置しました。

※ 八戸市市民活動サポートセンター ふれあいセンター「わいぐ」は、まちづくり活動やボランティア活動など、市民の自主的・自発的な活動を支援し、多様な社会活動に参加することのできる活動拠点です。八戸市を中心に圏域の195団体が加盟しています。当法人は設立時より団体会員として登録しております。

八戸市立長者中学校2年生の生徒を対象にした、当法人コーディネートによる「中学生による企業と大学見学会」が11月9日に実施されました。

当日は2年生の生徒82名が2班に分かれ、旭光通信システム株式会社八戸事業所と北日本造船株式会社を見学。その後、八戸工業大学に移動し学食で昼食を摂ったあと、3班に分かれ模擬講義を受講し、最後に大学院工学研究科社会基盤工学専攻の金子賢治教授による八戸港の歴史についての講義を受講しました。

当法人コーディネートによる「中学生による企業と大学見学会」は令和3(2021)年から実施しており、今年で3年目。今年度は八戸市内8校と階上町内2校、合計10校の企業・大学の見学をコーディネートする予定です。